近期,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室、化学与材料科学学院俞书宏教授领导的课题组和中国科大工程科学学院丁航教授领导的研究组合作,在清理回收水面浮油装置的设计及应用方面取得重要进展。研究成果以“Pumping through porous hydrophobic/oleophilic materials: an alternative technology for oil spill remediation”为题刊登在《德国应用化学》期刊上(Angew. Chem.-Int. Ed. 2014, 53(14), 3612-3616),并被该刊选为 “Hot Paper”。

频繁的石油泄漏事故对海洋生态系统和海洋环境带来巨大的破坏。商用的撇油器处理粘度较大的重油非常有效,但对于粘度较小的石油,由于其扩散面积大、油层薄等特点,很难利用传统的围油收集方式来清理。采用分散剂、微生物富养化以及燃烧等手段不仅对生态环境带来二次破坏或污染,而且浪费日益短缺的能源油品。因此,进一步发展新材料、新技术来高效清理并回收水面低粘度浮油和不溶于水的碳氢化物已是迫在眉睫。

近年来,多孔疏水亲油材料表现出优异的油水分离性能使其在处理水面浮油领域受到了广泛的关注。然而,这些多孔疏水亲油材料的吸油容量有限,消耗量大,因而对这些材料的运输、播撒以及回收都带来很大的困难,加上后期回收浮油的操作复杂、成本高昂,阻碍了多孔疏水亲油材料的商业化进程。

中国科大化学与材料科学学院13级硕博生葛进同学等在导师指导下,创新地提出将经疏水纳米二氧化硅处理过的疏水亲油海绵与自吸泵相结合的新思路,成功设计了一种新型浮油收集设备,能在水面上连续而且高选择性的收集水面浮油。研究发现,该浮油设备的关键部分是疏水亲油海绵,其独特的相互贯穿的大孔结构使油能在海绵内部快速流动,同时也阻碍水的浸透。丁航教授领导的研究团队利用流体力学理论模型,证明了该浮油收集设备的工作原理,即该海绵在自吸泵的作用下,油/空气和油/水界面的毛细管压会根据自吸泵产生的负压变化进行自发的进行调控,使油-空气和油-水界面像保护膜一样阻止水和空气进入海绵内部,只有水面浮油在海绵内部负压的作用下流入到海绵中并被抽走。有趣的是水面上没有浮油时,空气则进入海绵内部并被抽走,有浮油时,海绵转而吸取浮油,直到浮油消失。

疏水亲油海绵与自吸泵结合收集水面浮油

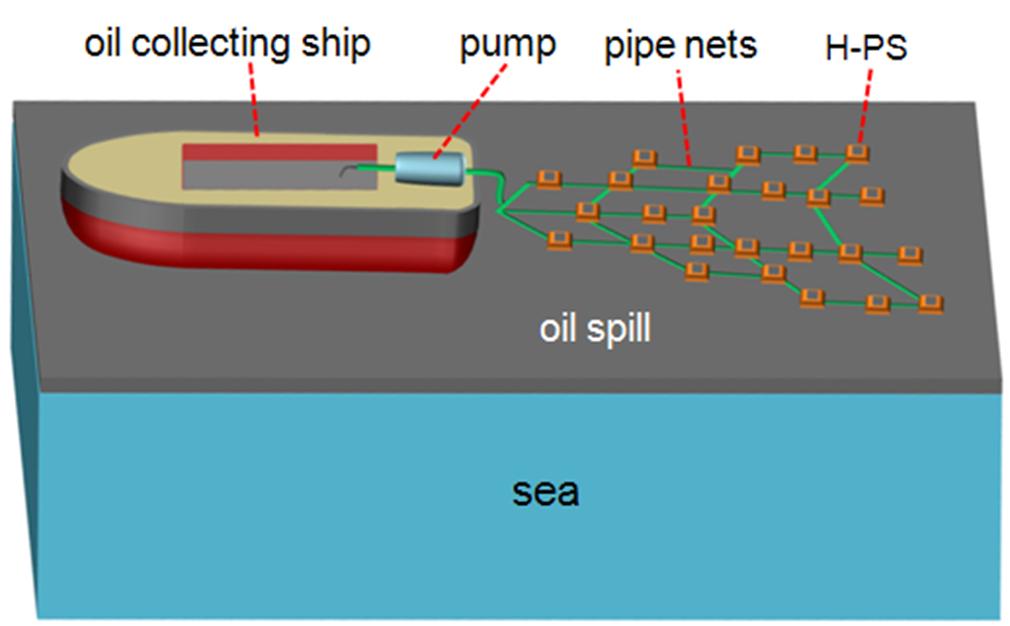

提出的可进一步集成的浮油收集装置示意图

课题组所提出的疏水亲油材料同自吸泵的结合的设计方案,将大大减少疏水亲油材料的用量,省去浮油回收操作,因此降低浮油清理与回收的难度和成本。在将来的实际使用中,这种浮油收集设备可进一步集成,得到一张浮油收集网,浮油收集船可拖曳着这个具有无限吸油容量的“大网”,像捕鱼一样收集水面的浮油。此外该材料还可折叠起来,作为油轮和海上钻井平台的应急设施,以便快速处理原油泄漏事故。

上述工作已经申请中国专利。本研究受到国家重大科学研究计划、中国科学院重点部署项目、国家自然科学基金等项目的资助。

(合肥微尺度物质科学国家实验室、化学与材料科学学院、苏州纳米科技协同创新中心、科研部)